Camino a la visibilidad LGTBI en el cine

Page content

Me gustaría que por una vez me miraran y me vieran a mí. Nada más. Sólo que me vieran a mí – Transamérica (2005)

Durante el siglo XX, la industria cinematográfica iba acorde a los pensamientos de una época donde la humanidad ocultaba su sexualidad por temor a represalias. Con el paso de los años, la forma de representar la homosexualidad ha evolucionado enormemente, desde los personajes estereotipados del cine de los 80, pasando por la presencia de representaciones homosexuales ocultas, hasta una actualidad con películas y personajes más realistas, expuestos en salas y festivales cinematográficos.

A lo largo de la historia del cine, destaca la presencia de clichés para representar a los personajes homosexuales. En Estados Unidos, se decretó a través del código de producción cinematográfica, denominado Código Hays, una serie de normas entre 1934 y 1967, que motivaron a obviar la representación implícita de la homosexualidad en el cine (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:100), ya que los censores podían cambiar el diálogo o eliminar escenas a su antojo como ocurrió en La reina Cristina de Suecia (1933) donde la homosexualidad de la monarca quedó subsanada (El color del cine, 2015).

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, que habían ocupado los puestos de los hombre durante la contienda, se reafirmaron en el mundo laboral, provocando una crisis de masculinidad y, con ello, unas estrategias que apostaron por la familia tradicional y las cualidades varoniles, que de no reunirse, serían acusadas de homosexualidad (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:101). Con el fin del Código Hays, en los 60, los homosexuales dejaron de ser un referente cómico en el cine para insinuarse como asesinos o vampiresas destinados a desenlaces trágicos (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:101). Fue en ese momento cuando se iniciaron las reivindicaciones de visibilidad para el colectivo, persiguiendo un puesto digno en la sociedad y en el cine. Promovieron así la presencia de personajes e historias cinematográficas realistas en las que verse reflejados.

En el cine, las mujeres homosexuales han sufrido una doble discriminación: por ser mujeres y por su condición sexual, por lo que la producción de títulos es menor a la de discursos homosexuales masculinos. Los estereotipos que las han acompañado han sido los de mujer ruda, o en contraposición, mujer afeminada (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:104). Las primeras películas en abordar la homosexualidad femenina lo hicieron sin denominarlo implícitamente. Un recurrente común en los filmes fue la mujer que duda de su sexualidad para finalmente contraer un matrimonio heterosexual o incluso desencadenar su asesinato o suicidio (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:104) como en La Calumnia (1961) donde dos profesoras, tras la acusación de una alumna, son conducidas a un fatídico desenlace (El color del cine. 2015).

Con el fin de la censura, la homosexualidad femenina es representada en la figura de “vampiresa”, como La hija de Drácula (1936) de Lambert Hillyer donde Gloria Holden interpreta un papel de vampiresa con interés por las mujeres (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:104-105) . En los 60 y 70, la homosexualidad femenina en el cine de terror será el pretexto para mostrar a la mujer sin ropa. En los 80, las vampiresas formarán parte del cine más comercial y, con la llegada de los 90, los filmes de temática homosexual se convertirán en parte de la realidad cotidiana como Go Fish (1994) de Rose Troche que narra las vidas de un grupo de amigas lesbianas (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:105)

La visibilidad masculina ha sido mayor que la femenina, sin embargo, también ha sido objeto de estereotipos. En los comienzos del cine, la representación más común fue la de hombre afeminado, buscando la comicidad en el espectador. En los años posteriores, esta imagen derivó a la de villano u hombre depresivo, conviviendo con ciertas pistas ocultas de su homosexualidad, casi siempre desencadenando terribles desenlaces (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:105).

Esta concepción comenzará a cambiar con el cine de Basil Dearden. Desde entonces, cada vez más personajes homosexuales acapararán el cine comercial, como Filadelfia (1993) de Jonathan Demme (Sánchez del Pulgar, R.M., 2017:106). Cabe destacar la aparición del new cinema queer, movimiento cinematográfico de principios de los 90, cuyos directores pretendían mostrar la diferencia sexual sin censura, acabando con los estereotipos que anteriormente acompañaban a los personajes. Con ello, actualmente existen películas LGTBI cuyos protagonistas rompen con las convenciones pasadas.

Este es el caso de la película Brokeback mountain (2005) de Ang Lee donde dos vaqueros protagonizan una historia de amor a lo largo de 20 años, tras ser contratados para pastorear ovejas en la montaña que da nombre al filme. Ambos rompen los estereotipos inicialmente asociados a los personajes homosexuales como recursos cómicos o verdugos, ya que cada uno sigue su camino, contrayendo un matrimonio tradicional y formando su propia familia, relegando su historia de amor a pequeños encuentros furtivos en la montaña en la que se conocieron. La opresión y el qué dirán será el principal obstáculo de la pareja, haciendo que los protagonistas tengan la amarga sensación de no haber tenido una vida plena y feliz al lado de la persona que quieren.

En Habitación en Roma (2011) de Julio Medem la acción se desarrolla en la habitación de un hotel de la capital italiana, donde dos mujeres que no se conocen de nada pasarán la noche. En un principio, manteniendo una relación física para finalmente acabar conmovidas la una por la otra. Lejos quedan los clichés negativos para mostrar a Alba y Natasha, con sentimientos profundos y problemas personales. Ambas, comenzarán mintiéndose y ocultando sus respectivas vidas para finalmente dejarse llevar juntas y compartir sus preocupaciones, amores y construyendo juntas un secreto mutuo que solo tendrá por testigo la habitación que compartieron juntas en “la ciudad eterna”.

Igualmente ocurrió con la transexualidad, cuya visibilidad comenzó siendo mínima en los medios de comunicación, empleándose en el cine como recurrente a la parodia. Además, salvo pequeñas excepciones, los personajes transexuales solían tener un rol secundario, mostrándolos como prostitutas o como elemento de humor. En la actualidad, películas como La chica danesa (2015) de Tom Hooper , buscan dar visibilidad al colectivo con la verdadera historia de Lili Elbe, primera persona que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. La película no solo presenta a una mujer transexual en un papel protagonista, sino que enseña al espectador todo el proceso por el que Lili, antes Einar, comienza a aceptarse a sí misma, descubrimiento su feminidad en tiempos en los que era acusado de enfermedad mental. Rompiendo los clichés, junto con el apoyo de su mujer, Gerda, Lili se sentirá feliz cuando sea completamente una mujer.

En el filme francés, La vida de Adèle (2013) se muestra la vida cotidiana de la protagonista y cómo descubre su bisexualidad tras aparecer en su vida Emma. La naturalidad empapa la película tanto en la forma en la que Adèle acepta su condición sexual como en la manera de narrar el día a día de dos adolescentes que se plantean su futuro profesional, que salen de fiesta con los amigos y que descubren el amor en pareja acompañado de los problemas que van surgiendo en la relación. Adèle rompe con el estereotipo negativo poniendo al alcance del espectador un personaje realista, demostrando que lo que verdaderamente le completa es estar con Emma.

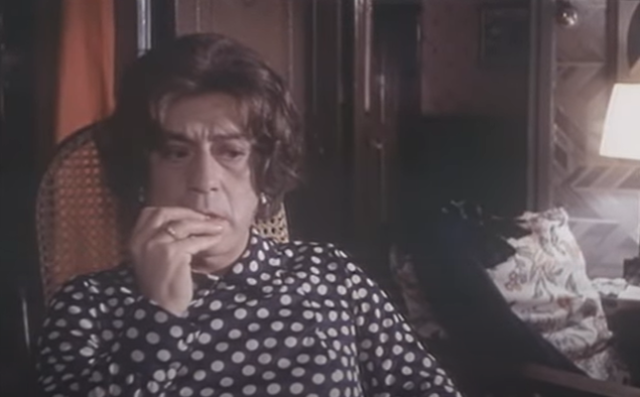

De especial relevancia es la filmografía española sobre el cine LGTBI donde encontramos películas como Mi querida señorita (1971) de Jaime de Armiñán, donde Adela Castro, interpretada por José Luis López Vázquez, descubre que es un hombre tras años de haber sido educada como mujer. Ante la nueva noticia y el florecimiento de sus sentimientos amorosos por su sirvienta, Isabelita, Adela decide ser Juan. Fue un filme adelantado a su tiempo que consiguió no levantar sospecha entre la censura por la naturalidad de la narración, la falta de excentricidad y el relato de situaciones cotidianas (Risingson,2012). Además, la película venció los prejuicios al mostrar un personaje LGTBI que se mantiene lejos de un desenlace triste o castigado.

También Vestida de azul (1983) de Antonio Giménez Rico, filme documental que cuenta las historias reales de Lorenzo, René, José Antonio, Paco, Juan y José y de cómo llegaron a ser Lorena, Renée, Nacha, Eva, Tamara y Jossete a través de los testimonios de las propias protagonistas, mostrando la realidad de las mujeres transexuales durante la transición. La película logró gran repercusión entre el público estrenándose en las salas comerciales.

Los placeres ocultos (1976) de Eloy de la Iglesia, primera producción española que aborda el tema de la homosexualidad abiertamente tras el fin de la censura, cuyo elemento principal será el chantaje hacia el protagonista, que decide optar por sus valores, convirtiéndole en el héroe de la historia (Alfeo, J.C, 2003:53-54).

De Pedro Olea, Un hombre llamado flor de Otoño (1978) protagonizada por José Sacristán, destacando dos aspectos recurrentes del cine LGTBI, primero, la doble vida de un joven soltero de buena posición y en segundo lugar, el travestismo. Además, otro de los elementos fundamentales es la declaración del personaje homosexual a otro personaje (Alfeo, J.C, 2003:60-61).

La muerte de Mikel (1983) de Imanol Uribe, considerada una de las películas más representativas de la transición democrática, ambientada en un panorama político dando visibilidad a la muerte de Mikel, rechazado por sus compañeros de partido tras no ocultar su homosexualidad y cuya muerte queda marcada por mostrar abiertamente su diferencia (Alfeo, J.C, 2003:75-77).

Lejos de la representación en el cine español del personaje homosexual como víctima de un papel trágico y dramático, destaca el cine de Pedro Almodóvar, una de las figuras más representativas de la Movida y de lo homosexual, con personajes que buscan el camino hacia la libertad, ayudando a cambiar la mentalidad del público con sus representaciones homosexuales. Almodóvar pretende romper las representaciones LGTBI del franquismo y la censura, creando personajes que muestran su propia humanidad (Silverthorne, S. 2005:16). Entre su filmografía destaca Laberinto de Pasiones (1982) representando el amor homosexual durante la transición y la búsqueda de la libertad (Silverthorne, S. 2005:22). En La ley del deseo (1986) al igual que en Laberinto de pasiones busca la normalización de la homosexualidad entrando en la vida privada de sus protagonistas (Alfeo, J.C, 2003:79-82).

Para conocer los filmes expuestos en el artículo, se puede recurrir a la colección de audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España, cuyo catálogo se encuentra accesible gratuitamente desde la página web.

La capacidad de difusión del séptimo arte hacía refrenar en sus primeros años la manera de mostrar la sexualidad de las personas. El principal perjudicado fue el cine LGTBI que a lo largo de los años se ha visto acompañado de estereotipos negativos o pistas ocultas para ser aprobado por la censura o simplemente relegándole a un segundo plano. La reivindicación de su importancia ha tenido fuerza hasta llegar a una actualidad en la que abunda una cinematografía que ofrece historias y personajes más realistas con los que sentirse identificado, gozando finalmente del reconocimiento del público y la crítica para así dejar en el olvido los primeros años del cine LGTBI.

Marta Murillo Casasola Investigadora (Comunicación Audiovisual y Máster en Patrimonio Audiovisual)

Bibliografía

- Alfeo, J.C. (2003) La imagen del personaje homosexual masculino como protagonista en la cinematografía española. [Tesis]. Recuperado de: https://eprints.ucm.es/3708/

- Del Toro, M. (2019) Estereotipadxs en el cine. Recuperado de: https://www.togayther.es/noticias/cine/estereotipos-cine-lgtb/

- El color del cine (2015) La homosexualidad en el cine clásico, un viaje a través de la censura. Recuperado de: https://nosubmarines.com/2015/11/03/homosexualidad-cine-clasico-censura/

- García, Y. (2020) ‘Vestida de azul’: El documental que necesitas ver si te ha gustado ‘Veneno’. Recuperado de: https://cinemania.20minutos.es/noticias/veneno-serie-documental-vestida-de-azul/

- Martínez, A. (2019) 35 años de «Vestida de azul», el documental ‘maldito’ que trasladó la realidad trans a las salas de cine de la España de la transición. Recuperado de: https://www.dosmanzanas.com/2019/03/35-anos-de-vestida-de-azul-el-documental-maldito-que-traslado-la-realidad-trans-a-las-salas-de-cine-de-la-espana-de-la-transicion.html

- Padalino, L. (2018) Transexualidad y cine: de Glen o Glenda a La chica danesa. Recuperado de: https://lamenteesmaravillosa.com/transexualidad-cine-glen-or-glenda-la-chica-danesa/

- Pintado, C. (2020) Mi querida señorita: un clásico improbable. Recuperado de: https://cineconene.es/mi-querida-senorita-un-clasico-improbable/

- Pizarro, M.A. (2019) 'Brokeback Mountain', la trágica historia de amor de Ang Lee. Recuperado de: https://www.ecartelera.com/noticias/curiosidades-brokeback-mountain-51727/

- Risingson, C. (2012) Mi querida señorita (Jaime de Armiñán, 1971). Recuperado de: http://cineprogre.blogspot.com/2012/09/mi-querida-senorita-jaime-de-arminan.html

- Sánchez del Pulgar, R.M. (2017) Homosexualidad latente en el cine del siglo 20. Femeris, Vol. 2, nº2 (99-118). Recuperado de: https://doi.org/10.20318/femeris.2017.3760

- Silverthorne, S. (2005) El papel homosexual del cine de Pedro Almodóvar durante la movida madrileña. Recuperado de: https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=isp_collection

- Wikipedia (2019) New queer cinema. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/New_queer_cinema

- Wikipedia (2020) Homosexualidad en el cine. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_el_cine

- Wikipedia (2020) Mi querida señorita. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Mi_querida_se%C3%B1orita

- Wikipedia (2020) Vestida de azul. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vestida_de_azul

Multimedia