Contenido principal de la página

Page content

La pertinaz, espantosa y cruel sequía

En el otoño de 1930, coincidiendo con un año de sequía, la revista Nuevo Mundo publicó un reportaje gráfico sobre la miseria que asolaba los campos andaluces. En una de las fotografías se ve a un grupo de jornaleros recogiendo las escasas mazorcas de maíz de una tierra agostada por la falta de lluvia. La imagen es todo un símbolo de los estragos causados por la terrible sequía, un fenómeno recurrente en el clima de España.

Hasta que bien entrado el siglo XIX se pudo medir con los pluviómetros la cantidad de lluvia caída en un lugar no era fácil conocer la intensidad de los periodos secos. Un método que los historiadores utilizan son las crónicas locales, donde se da cuenta de las rogativas. Cuando algún año el hambre enseñaba sus garras había que pedir el agua a Dios, la Virgen o los santos del lugar. A más días de sequía más número de rogativas.

A partir del siglo XVIII disponemos también de la prensa histórica para conocer los ciclos secos. Sin necesidad de profundizar mucho, se puede inferir la intensidad de la sequía por el adjetivo que emplean los periódicos para caracterizarla. Así, podemos encontrar los siguientes calificativos: gran, extraordinaria, pertinaz, terrible, espantosa y hasta cruel.

Ejemplo de este último adjetivo es una noticia aparecida en El Faro cartaginés y recogida por la Revista Mensual de Agricultura en 1850 en la que se propone la continuación del canal de Huesca o la perforación de pozos artesianos como medida para aliviar la suerte de Murcia y Alicante, tan azotadas por la cruel sequía que sufren hace tantos años.

El calificativo de espantosa lo encontramos por ejemplo en este suelto publicado por el diario El Correo Nacional el 4 de mayo de 1842:

El ayuntamiento de Lorca, después de hacer una tristísima pintura del cuadro de miseria y desolación que presenta aquel país puramente agrícola por efecto de la espantosa sequía de los años últimos, suplica se le exima del pago de las contribuciones, pues si no perece Lorca.

Pero el adjetivo que hizo fortuna fue el de pertinaz. Igual que nieve blanca, lo de pertinaz parece un epíteto propio de la sequía. Va tan pegado a ella que casi no se emplea para otra cosa. Desde mediados del siglo XIX encontramos escrito en la prensa pertinaz sequía, aunque fue durante el régimen franquista cuando alcanzó su consagración. El noticiario propagandístico NO-DO, que se proyectaba en los cines españoles, contribuyó a popularizar la expresión.

Una de las grandes sequías de la Historia en España se dio entre 1943 y 1945. Hubo restricciones para el consumo en Madrid y otras ciudades, pararon fábricas por falta de energía hidroeléctrica, incluso el ferrocarril, y muchos ríos y riachuelos se secaron o quedaron tan solo con un hilo de agua. La situación fue de extrema gravedad porque se unía a la falta de alimentos y de toda clase de suministros de la posguerra.

En la revista Medina del verano de 1945 podemos ver un grupo de personas, la mayoría niños, mojándose los pies en un Manzanares casi seco. Precisamente, el reportaje se titula: Ya no hay río:

En el diario Duero, editado en Soria, hay este comentario del 18 de octubre de 1945:

Puede asegurarse que los más viejos de los que hoy viven no han conocido ningún año como el actual en que, salvo en las regiones del noroeste y Vascongadas, haya sido tan persistente la escasez de nieves y tan largo el periodo de falta absoluta de lluvias, circunstancia agravada por la sequía de los dos años precedentes.

Otra gran sequía se produjo en 1868 coincidiendo con el derrocamiento de la reina Isabel II. En El Pabellón Nacional del 12 de agosto se cuenta lo siguiente:

Una carta de Madridejos (Toledo) del 8 del actual hace la mas lamentable pintura de la situación a que se encuentran reducidos aquellos laboriosos agricultores. Perdida por falta de lluvias la cosecha de cereales, sembraron en la hermosa vega de dicho pueblo, unos patatas, otros maíz, panizo, alpiste, zanahorias y demás hortalizas de todo género. Como la pertinaz sequía ha agotado todos los pozos, también han visto por segunda vez desvanecidas sus ilusiones, y con tal motivo el hambre se presenta en aquella población con todo su lúgubre acompañamiento. De desear es que el gobierno tienda su mano protectora a aquellos honrados labradores…

Al año siguiente, una información del periódico cántabro Boletín de Comercio mostraba que en realidad la sequía no había afectado solo a La Mancha sino que había sido generalizada:

Dos años de sequía y de malas cosechas han obligado al pueblo español a alimentarse en gran parte de pan extranjero. Desde el 22 de Agosto de 1867, hasta el 10 de Enero de 1869, se han registrado en nuestras Aduanas de costas y fronteras 11.134,372 fanegas de trigo, y 7.128,377 arrobas de harina, cuyo valor en junto asciende a 893.048,330 reales por un cálculo aproximado.

Las rogativas durante ese periodo fueron constantes. Así, leemos en La Regeneración del 5 de mayo de 1868:

El sábado por la mañana se trasladó procesionalmente la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados desde su real capilla, en Valencia, al templo metropolitano, comenzando las rogativas para que la Providencia conceda a los campos la lluvia que necesitan. Los dos cabildos, civil y eclesiástico, acudieron a esta ceremonia, y las rogativas continuarán hoy y mañana , en que será devuelta la imagen a su templo especial.

En la revista católica La Hormiga de Oro podemos ver una de estas procesiones para implorar la lluvia, celebrada en Las Borjas de Urgel (Lérida) el 10 de junio de 1905:

La realidad es que no solía aparecer la lluvia en ese momento, pero si coincidiendo con los rezos el agua hacía su presencia se proclamaba con alborozo a los cuatro vientos. Así, leemos en Mundo gráfico el 21 de marzo de 1934:

Sequía en la tierra extremeña. Con tal motivo, la fe popular pidió a la Virgen de Bótoa, patrona de los labradores de aquella región, el remedio para la pertinaz sequía. Se organizó un triduo de rogativas en la Catedral de Badajoz, y desde que el triduo comenzó no ha cesado de llover. La ermita en que se venera la citada imagen está a 17 kilómetros de Badajoz. Se ve en la fotografía la salida de la procesión de Nuestra Señora de Bótoa. Portan las andas las lavanderas, de cuya Hermandad es la imagen:

Realmente, la sequía provocaba en muchos pueblos de España que vivían de los productos del campo situaciones dramáticas. Pero siempre podía haber un momento para el humor. Reírse de las desgracias también suele ser una manera de conjurarlas. Es lo que hizo en 1896 Militares y Paisanos, suplemento dominical de La Correspondencia Militar, publicando las estilizadas caricaturas de cuatro hombres delgados a la fuerza a causa del hambre. El título del dibujo no puede ser más expresivo: La Sequía.

El más antiguo remedio para combatir la sequía es embalsar el agua de lluvia cuando cae para utilizarla en el tiempo en que deja de hacerlo. Tan antiguo que en nuestro país hay presas y pantanos desde la época de los romanos. A finales del siglo XIX el más grande de España era el embalse de Tibi, en la provincia de Alicante, que data del reinado de Felipe II.

Según datos oficiales, hay más de 1.200 grandes presas en España y más de 100 existían ya antes de 1915. Algunos de los mayores embalses se hicieron durante el régimen de Franco, pero ya en la época de la II República se puso en marcha un ambicioso Plan Nacional de Obras Hidráulicas que continuaba los emprendidos desde principios del siglo XX.

En el periódico El financiero del 28 de abril de 1933 se daba la siguiente noticia:

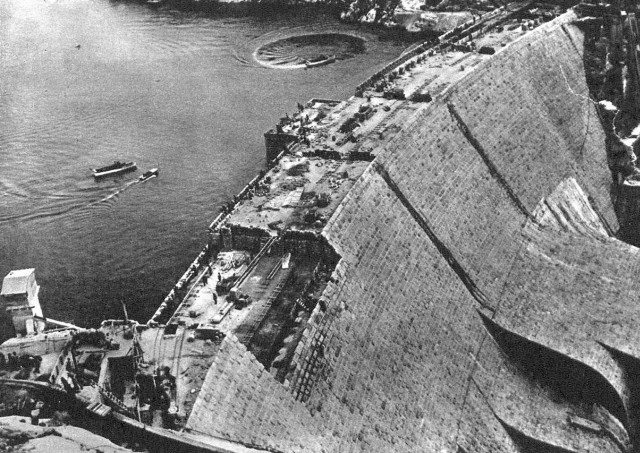

El pantano mayor que se ha construido hasta ahora en Europa está en España. Es el pantano del Jándula, cuyas principales características son: Altura, 90 metros; longitud de la coronación, 250 metros; cubo de obra, 350.000 metros cúbicos de hormigón; embalse de la presa, 350 millones de metros cúbicos; longitud del embalse, 28 kilómetros; anchura máxima, siete kilómetros; potencia instalada, 21.000 caballos vapor.

En esta página de la revista Mundo Gráfico podemos ver la enorme presa de este embalse situado en Andújar (Jaén) cuando estaba en construcción, durante los años 1927-1930, en la época de la dictadura del general Primo de Rivera:

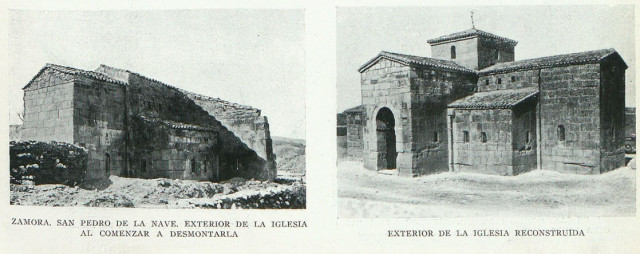

Mayor que este es el llamado salto de Ricobayo en el río Esla, en Zamora, que se puso en funcionamiento en 1935 y obligó a trasladar piedra a piedra el templo visigótico de San Pedro de la Nave al quedar sumergido el lugar en el que se hallaba. La iglesia fue llevada al pueblo de El Campillo, a casi dos kilómetros de su emplazamiento original.

Según la revista Arquitectura de mayo de 1933, la operación de desmontaje y reconstrucción del templo:

se ha realizado en año y medio con escrupulosidad y perfección extraordinarias, demostradas al no haber habido que relabrar sillar alguno, ni añadir una sola pieza, tanto en los muros como en las bóvedas y en los arcos, volcados y deformados casi todos.

En esta página se ve cómo era el exterior de la iglesia al comenzar a desmontarla y cómo quedó una vez reconstruida:

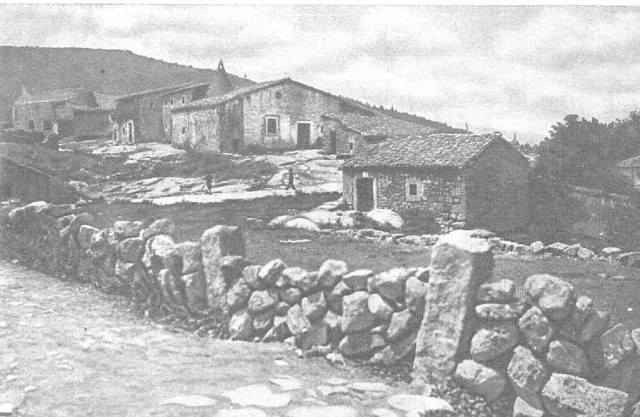

Pero regar las tierras secas de España también implicaba anegar pueblos enteros y desplazar a sus habitantes, como pasó con La Muedra, localidad que tuvo que ser abandonada cuando se construyó el pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria.

En 1933 un periodista de la revista Estampa se acercó a hablar con los vecinos:

—¿Se irán ustedes?

—¿Y qué hemos de hacerle ? Si nos van a llenar to esto de agua.

Y el reportero no puede menos que compadecerse de su resignación:

Ciertamente es un poco fuerte esto. Llegarse a un pueblo y decir a los vecinos que discurren pacíficamente por sus calles; que reviven su infancia en los rincones y en los vericuetos; que tienen allí su casa, o su huerto, o su majada, o sus tierras; que están compenetrados con su paisaje y su clima; que muchos no han salido nunca de aquel horizonte..., acercarse y decirles: Van ustedes a tener que hacer el favor de marcharse, porque tenemos que echar aquí ciento sesenta millones de metros cúbicos de agua que nos hacen falta para regar las tierras de la provincia de Valladolid.

Era triste tener que echar a la gente de su pueblo, como era triste soportar el hambre que traía consigo la pertinaz sequía. No había más remedio que optar: pantanos o rogativas. En la década de 1940, cuando se produjo la gran sequía que secó el río Manzanares, la Iglesia católica, que disfrutaba entonces de una enorme influencia, sabía bien donde estaba el problema. Ejemplo de ello es un fraile en el pueblo soriano de Serón de Nágima, que con ocasión de unas rogativas señaló en su sermón los pecados que eran la causa de la falta de lluvia. Lo contaba así el diario Duero en su edición del 8 de mayo de 1945:

Dirigió la palabra a la enfervorizada muchedumbre el reverendo padre Francisco Irañeta, franciscano de la Residencia de Soria, el cual ante los asistentes puso de relieve las causas por las que Dios castiga nuestros pecados. Tales son la inobservancia de los días festivos, el horrendo pecado de la blasfemia y el pecado de la impureza, como causas principales.

Multimedia