Una versión virtual de lo material I

Los incunables españoles de la BNE en Biblioteca Digital Hispánica (el proyecto)

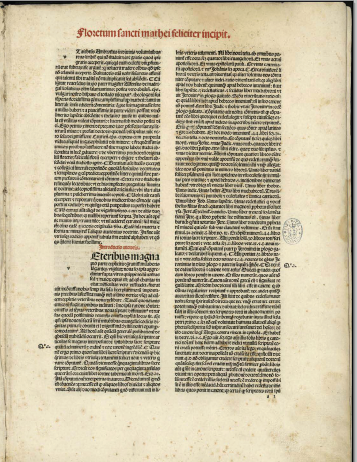

Un incunable que (casi) nadie leerá: Floretum Evangelii Sancti Matthaei (Inc/1033-Inc/1034)

Un incunable que (casi) nadie leerá: Floretum Evangelii Sancti Matthaei (Inc/1033-Inc/1034)

Francisco Rico, en su prólogo al Catálogo bibliográfico de la colección de incunables de la Biblioteca Nacional de España elaborado por Julián Martín Abad, comienza definiendo los impresos del siglo XV como “libros sin contenido”, como “el libro puro, bibliográfica y tipográficamente puro”. Algo que, en sus palabras, justifica en parte la fascinación que estas ediciones primitivas siguen ejerciendo sobre muchos. Prosigue Rico: “Porque, en efecto, ¿quién ha tenido nunca necesidad de leer un incunable? Quitando media docena de presuntas ediciones príncipes, la inmensa mayoría de ellos está compuesta de latinajos jurídicos, baratijas religiosas y epítomes para haraganes”. De este modo, en un incunable, las palabras dejarían de ser palabras viéndose reducidas a “simples formas entintadas, impresas en papel a partir de piezas de metal seleccionadas y dispuestas de forma sistemática por un operario”, esto último citando al bibliógrafo norteamericano Fredson Bowers, autor de los célebres Principios de la descripción bibliográfica, una de las “Biblias” de la descripción del libro como objeto físico. Dicho de otra manera, un incunable es el objeto por excelencia de lo que se conoce como bibliografía material. Y al producto puramente material opone Rico el texto informático, donde el contenido lo es todo y el soporte (casi) no existe.

Más allá de estar en acuerdo o no con Rico (grosso modo lo estamos), la perspectiva del incunable como producto material puro no deja de ser reveladora ni, a la vista de las crecientes labores de digitalización de libro antiguo que se están llevando a cabo en instituciones de todo el mundo, también un tanto paradójica. Porque, ¿qué están ofreciendo las bibliotecas a sus usuarios al digitalizar incunables sino una versión virtual de algo que es, en su esencia, netamente material y como tal se estudia? ¿De qué modo se relaciona el mundo virtual por excelencia con el producto bibliográfico más material del mundo? ¿Cómo trabaja con una copia digital un usuario acostumbrado a analizar el soporte de la escritura, a medir el tamaño de las letras y a contar hojas de cuadernillos? Y, resumiendo todas estas cuestiones, ¿puede suplir una versión digital la consulta de un ejemplar de estas características?

Al margen de que, en vista de lo anterior, la respuesta obvia a la última pregunta parezca ser un rotundo “no”, los esfuerzos que se están llevando a cabo siguiendo las últimas tendencias y normativas de digitalización de fondo antiguo sí están logrando unos resultados de utilidad para el investigador. La idea de realizar versiones digitales de calidad capaces de satisfacer (al menos en parte) las necesidades de los investigadores, siendo al mismo tiempo respetuosas con el original, ha generado ya una oleada de pautas, directrices, sugerencias y consejos por parte de numerosas instituciones y órganos de ámbito nacional e internacional (entre otras muchas algunas del peso de la UNESCO, la American Library Association o la Deutsche Forschungsgemeinschaft). La más reciente, las Directrices para planificar la digitalización de colecciones de libros impresos antiguos y manuscritos de la IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias.

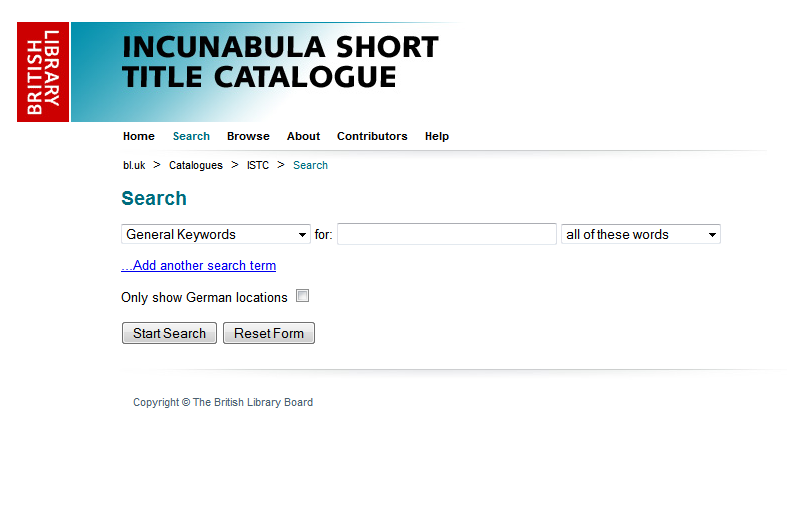

Con la base de datos es más fácil: Incunabula Short Title Catalogue

Con la base de datos es más fácil: Incunabula Short Title Catalogue

Por otra parte, los dos mundos no siempre viven de espaldas el uno al otro y, en ocasiones, el segundo contribuye a una mejor investigación del primero. No hay que olvidar que los dos grandes repertorios modernos de incunables, el Incunabula Short Title Catalogue, o ISTC, de la British Library y el alemán Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Catálogo General de Incunables), son bases de datos. Otro buen ejemplo de esta conexión entre lo material y lo virtual es la reciente base de datos Typenrepertorium der Wiegendrucke (o Repertorio de Tipos de la Imprenta Incunable), elaborada por la Biblioteca Nacional de Berlín sobre la base de la obra homónima del gran incunabulista alemán Konrad Haebler, una herramienta indispensable para localizar talleres de imprenta que en un determinado momento utilizaron unos tipos, o moldes de letras, concretos. En este caso, si la consulta de la obra impresa de Haebler presupone unas habilidades bibliográficas que hace tiempo que dejaron de ser un sobreentendido en todo investigador, la moderna interfaz de la nueva base de datos lleva al investigador en unos segundos, introduciendo simplemente el tamaño del tipo en cuestión, a un listado con todos los talleres de imprenta que lo utilizaron junto con un ejemplo de las mayúsculas y minúsculas empleadas en cada taller, lo que contribuye a una más fácil identificación de ejemplares. Otro ejemplo que conjuga ambos mundos, empleando diversas herramientas propias de las publicaciones en Internet para facilitar el acceso al fondo antiguo, es el portal de incunables de la Real Biblioteca, Incvnabula, que da acceso a la colección digital de incunables de la institución y es a la vez una muy buena introducción teórica a los componentes del impreso del siglo XV utilizando dicha colección como ejemplo.

En este marco surgió la idea, por parte del Área de Biblioteca Digital, de realizar una colección virtual de incunables procedentes del fondo de la BNE en la que se llevara a la práctica todo aquello que pudiera contribuir a realizar una digitalización de calidad y de utilidad para una comunidad investigadora conocida por su especialización, pero también por su exigencia. Para ello se miró, desde un principio, a colecciones digitales ya existentes de instituciones modélicas al respecto, como es la de la Bayerische Staatsbibliothek, la Biblioteca de Baviera, cuyas colecciones virtuales son un referente de una digitalización “bien hecha”.

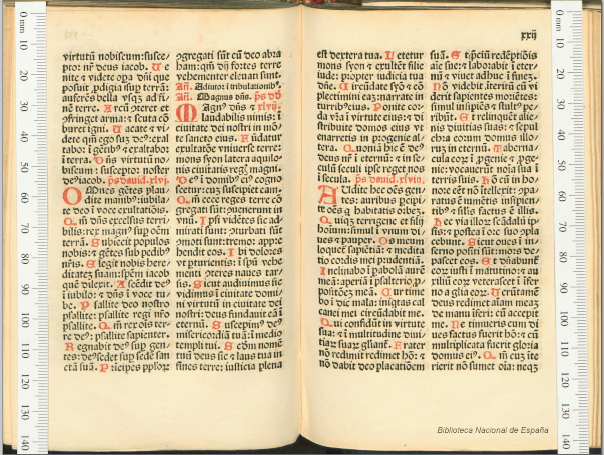

¿Alguien habría imaginado lo pequeño que es?: Breviarium ecclesiae Caesaraugustanae (Inc/424(1))

¿Alguien habría imaginado lo pequeño que es?: Breviarium ecclesiae Caesaraugustanae (Inc/424(1))

Para llevar a cabo el proyecto el primer punto clave era qué ejemplares exactamente de entre los más de 3000 incunables con que cuenta la BNE iban a seleccionarse para una colección que pretendía ser limitada y a la vez representativa de nuestros fondos y nuestro patrimonio. Para ello, el Servicio de Manuscritos e Incunables propuso los incunables españoles, con 364 ediciones de la mayor parte de los talleres de imprenta que estuvieron activos en España en el siglo XV, más del 30% de la producción estimada, que ronda las 1050 ediciones. Así, se ofrecería al investigador la versión digital de obras salidas de las prensas no sólo de los principales talleres de los grandes centros de producción de la imprenta incunable (Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valencia o Salamanca), sino también de imprentas más pequeñas con interesantes ediciones como son los incunables hebreos de Híjar o los primeros impresos de localidades menores como Monterrey, en Galicia, o Granada, estos últimos por encargo de su arzobispo, Hernando de Talavera. O bien los impresos por Juan Luschner en el mismísimo Monasterio de Montserrat. En muchos casos se trata además de ediciones de las que, en la actualidad, no se conocen más ejemplares en el resto del mundo.

El punto de partida para realizar esta selección fue el librero Francisco Vindel. Vindel, además de ser autor de los diez volúmenes del esencial El arte tipográfico en España durante el siglo XV, lo es, entre otros, de una pequeña obrita, el Catálogo-Índice de los incunables impresos en España existentes en la Biblioteca Nacional, aparecida en 1935. Las obras reseñadas por Vindel han sido, por tanto, el germen de la colección digital. A ello se sumó una búsqueda complementaria por localidades con imprenta en nuestra base de datos, ya que no son pocas las adquisiciones de incunables realizadas con posterioridad a 1935, sin contar con las atribuciones a impresores concretos realizadas en las últimas décadas que contribuyen a conocer un poco mejor el panorama editorial de la España del siglo XV. Y, hecha la selección de ediciones, se pasó a la selección de ejemplares. En este punto nos topamos con un problema frecuente en la digitalización de fondo antiguo: casos en que es necesario escoger entre ejemplares mútilos (es decir, a los que faltan hojas y, en ocasiones, incluso cuadernillos completos), ejemplares contenidos en volúmenes facticios (que, al estar encuadernados con otras obras, obligan a pasar por el escáner con el consiguiente peligro de deterioro otras obras en principio no elegidas para ser digitalizadas) y ejemplares deteriorados (con frecuencia por manchas de humedad, pero también con desgarros o galerías ocasionadas por insectos bibliófagos). Para ello se han seguido las directrices mencionadas con anterioridad, entre otras las de la IFLA, persiguiendo en todos los casos minimizar los posibles daños que podrían causarse a los ejemplares con las labores de digitalización.

Hecho esto, era necesario tener en cuenta dos asuntos: los relacionados con la digitalización propiamente dicha y la revisión de las catalogaciones existentes hasta la fecha. En lo que hace al primero, se insistió en una digitalización completa del ejemplar que incluyera márgenes, encuadernación, hojas de guarda y hojas en blanco, además de una presentación a doble página y la existencia de una carta de color que ayude a calibrarlo y garantice la fidelidad al original. Se sugirió igualmente la introducción de una lámina de papel tras las hojas deterioradas y translúcidas, para evitar el traspaso de texto de una imagen a otra, lo que dificultaría su consulta. El punto clave, sin embargo, era otro: a diferencia de otros materiales, el libro incunable presenta el problema de la necesidad de que la copia sea fiel al tamaño del original, ya que el investigador debería ser capaz de medir el tamaño de los tipos o letras, algo en principio incompatible con una versión digital que se adapta por defecto al tamaño de la pantalla del ordenador del usuario. Para solventar este problema diversas bibliotecas con fondo especializado, la de Baviera entre otras, han introducido una pequeña ayuda: algunas páginas de las obras se digitalizan con una regla junto al margen que funcione como escala y pueda indicar el tamaño exacto del ejemplar. En España otras instituciones lo están utilizando igualmente, como la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, que aglutina versiones digitales procedentes de un buen número de bibliotecas españolas que cuentan con obras que forman parte de nuestro Patrimonio Histórico.

El problema parecía solucionado con este sencillo sistema, pero surgía un asunto adicional: la identificación de tipos de incunables tiene que ver con lo que se conoce como método Proctor-Haebler (en honor a sus creadores), que conjuga los milímetros resultantes de la medición de 20 líneas de texto con la forma de la M mayúscula, cuando el libro está impreso en letra gótica, y la Q, cuando presenta letra romana. Visto esto, ¿cuán útil es una regla puesta aleatoriamente en cualquier página de una obra si en esta página, casualmente, no hay 20 líneas de texto? Por supuesto que, si tiene que servir como escala, es útil en cualquier caso pero, ¿no facilitaría el asunto poder medir directamente en la imagen sin tener que hacer conversiones a escala? ¿Y no sería interesante que coincidiera, además, con una hoja con M o Q mayúscula, para simplificar un poco (más) las cosas? Ante esto se decidió seleccionar, en cada ejemplar, una hoja “representativa” que permitiera aunar en una sola imagen ambos aspectos.

En lo relativo a las catalogaciones, finalmente, se ha pretendido enriquecer estas aportando bibliografía actualmente esencial para su estudio, así como una descripción física de las obras que incluye signaturas tipográficas (es decir, distribución de las hojas en cuadernillos), número de líneas del texto y tamaño de los tipos, además de la mención a ilustraciones y existencia de marcas tipográficas de impresores. Se pretende igualmente asimilar la catalogación de los incunables de la BNE a la normativa actual existente para impresos antiguos, las llamadas ISBD(A). Finalmente, se ha enriquecido la información relativa a cada ejemplar concreto, indicando datos relativos a encuadernaciones, marcas de propiedad, ejemplares mútilos, deterioros, anotaciones y decoración manuscrita, etc.

El resultado es la colección que ahora se presenta. Sobre ella hablaremos con algo más de detalle en un próximo post.

No funcionan los enlaces. Gracias.